Es gibt Regisseure, bei denen man fast automatisch annimmt, dass sie irgendwann einmal mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurden. Nicht, weil sie sich besonders preisbewusst inszeniert hätten, sondern weil ihre Filme das Kino nachhaltig geprägt haben.

Sie haben Bildsprachen entwickelt, Genres neu ausgerichtet, Erzählweisen verändert und Spuren hinterlassen, die bis heute sichtbar sind. Und doch gingen sie leer aus. Das liegt selten an mangelnder Qualität, sondern häufiger an ungünstigem Timing, unkonventionellen Stoffen oder daran, dass ihre Arbeiten nicht in das klassische Oscar-Narrativ passten. Diese Liste versammelt Regisseure, deren fehlender Oscar weniger wie eine offene Rechnung wirkt als wie ein struktureller blinder Fleck. Filme, die geblieben sind, während die Trophäe weiterwanderte. Dass Frauen im Regiekanon bis heute seltener als „maßgeblich“ gelten, liegt dabei weniger an ihren Werken als an einem System, das männliche Autorenschaft weiterhin bevorzugt liest und erinnert.

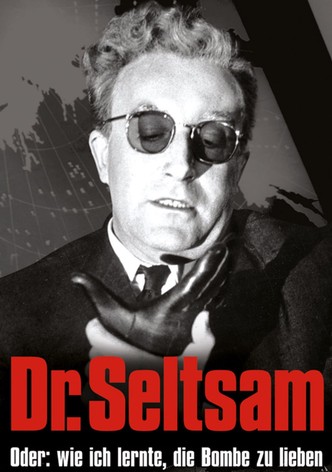

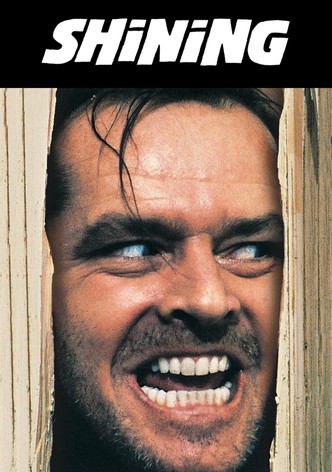

1. Stanley Kubrick (1928)

Stanley Kubrick drehte Filme, die sich jeder schnellen Vereinnahmung entziehen. Seine Regie arbeitet mit Distanz, Kontrolle und einer fast beunruhigenden Präzision, die das Publikum zwingt, mitzudenken statt mitzufühlen. In 2001: Odyssee im Weltraum (1968) wird Kino zur philosophischen Erfahrung, getragen von Bildern, die mehr fragen als erklären. Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) verwandelt politische Angst in bitteren Humor und zeigt, wie nah Absurdität und Vernichtung beieinanderliegen. Mit Shining (1980) schließlich dekonstruiert Kubrick den Horrorfilm, indem er Wahnsinn nicht als Ausbruch, sondern als langsamen Zustand inszeniert. Diese Filme funktionieren nicht über Identifikation, sondern über Wirkung. Dass eine derart konsequente, stilbildende Regiearbeit nie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, sagt weniger über Kubrick aus als über die Grenzen dessen, was Preise zu würdigen bereit sind.

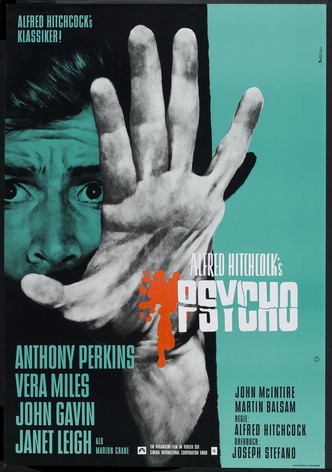

2. Alfred Hitchcock (1899)

Es beginnt oft mit einer alltäglichen Situation, einem Blick, einer Bewegung, die harmlos wirkt. Und genau daraus wächst die Unruhe. Alfred Hitchcock verstand Regie als präzise Kontrolle über Wahrnehmung und Erwartung. In Vertigo – Aus dem Reich der Toten (1958) kippt eine Liebesgeschichte langsam in Obsession, ohne dass der Film je die Hand hebt, um zu warnen. Das Fenster zum Hof (1954) macht Beobachten zur moralischen Falle, in der Neugier und Schuld untrennbar werden. Und Psycho (1960) bricht mit Erzählregeln so radikal, dass das Publikum gezwungen ist, seine eigene Sicherheit neu zu verhandeln. Hitchcocks Regie arbeitet mit Timing, Raum und Manipulation, aber immer über menschliche Schwächen. Dass diese Meisterschaft nie mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, gehört zu den großen Paradoxien der Filmgeschichte, gerade weil seine Handschrift das Kino stärker geprägt hat als die vieler offiziell geehrter Karrieren.

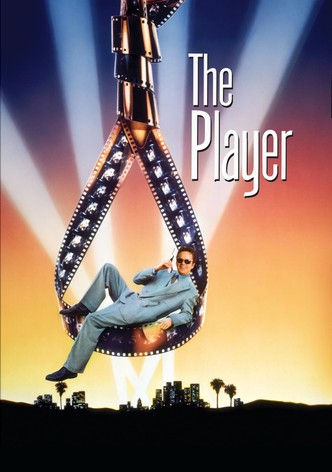

3. Robert Altman (1925)

Robert Altman erzählte Geschichten, indem er sie auseinanderzog. Seine Filme leben vom Nebeneinander, vom Überlappen, vom kontrollierten Chaos. Nashville (1975) ist kein klassisches Drama, sondern ein vielstimmiges Porträt einer Gesellschaft im Dauerrauschen. In The Player (1992) seziert Altman Hollywood mit scharfer Beobachtungsgabe und entlarvt Macht, Eitelkeit und Angst vor Austauschbarkeit. Short Cuts (1993) verwebt Alltagsgeschichten zu einem bitteren Gesamtbild, das sich jeder einfachen Auflösung verweigert. Altman vertraute darauf, dass Bedeutung aus Reibung entsteht, nicht aus Dramaturgie nach Lehrbuch. Diese Haltung machte ihn zu einem der einflussreichsten Regisseure des amerikanischen Kinos. Dass diese Form von Regie nie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, überrascht kaum, wirkt rückblickend aber umso deutlicher.

4. David Fincher (1962)

David Finchers Filme kreisen um Kontrolle, Systeme und den Moment, in dem beides zerbricht. Seine Regie ist kühl, präzise und von einer formalen Strenge, die den emotionalen Kern umso härter trifft. Sieben (1995) entfaltet seinen Horror nicht über Effekte, sondern über Konsequenz und Atmosphäre. Fight Club (1999) wird zum fiebrigen Porträt einer Identitätskrise, die sich in Widersprüchen auflöst. In The Social Network (2010) erzählt Fincher eine Erfolgsgeschichte als emotionalen Leerraum, in dem Nähe und Ehrgeiz einander verdrängen. Seine Filme wirken durchkomponiert, aber nie leblos. Dass eine so klare, wiedererkennbare Handschrift nie mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, passt fast zu einem Werk, das sich konsequent jeder sentimentalen Aufwertung entzieht.

5. Agnès Varda (1928)

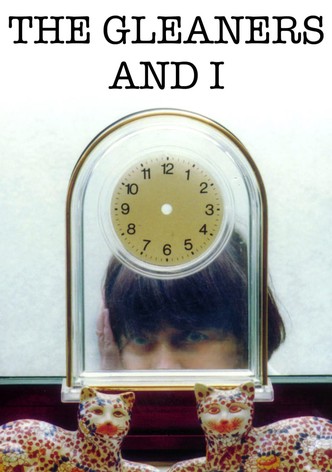

Agnès Varda hat Kino immer als persönliche, politische und formale Bewegung verstanden. Ihre Filme wirken oft leicht, fast beiläufig, und entfalten gerade dadurch eine enorme Tiefe. In Cléo - Mittwoch zwischen 5 und 7 (1962) wird aus einem einfachen Zeitfenster ein radikales Porträt weiblicher Angst, Selbstwahrnehmung und gesellschaftlicher Projektion. Vogelfrei (1985) erzählt von Freiheit und Ausgrenzung ohne jede Romantisierung und verweigert bewusst emotionale Bequemlichkeit. Später zeigt Die Sammler und die Sammlerin (2000), wie dokumentarisches Kino zugleich politisch, verspielt und zutiefst menschlich sein kann. Vardas Regie stellt Fragen, statt Antworten zu liefern, und beobachtet mit einer Klarheit, die nie kühl wirkt. Dass eine der einflussreichsten Stimmen des europäischen Kinos nie einen Regie-Oscar gewonnen hat, ist weniger ein individuelles Versäumnis als ein strukturelles - und genau darin liegt ihre emblematische Kraft für diese Liste.

6. Ridley Scott (1937)

Ridley Scott hat ganze Jahrzehnte von Kino-Bildern geprägt, ohne dass man das immer sofort mit seinem Namen verbindet, weil seine Handschrift so sehr in den Mainstream eingesickert ist. In Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) ist die Story schlicht Überleben, aber die Regie macht daraus eine klaustrophobische Erfahrung: Räume, die zu eng sind, Stille, die zu lang steht, Design, das Angst baut, bevor überhaupt etwas passiert. Blade Runner (1982) erschafft eine Zukunft, die nicht „neu“ wirkt, sondern wie Erinnerung, Regen, Neon, Müdigkeit, und damit eine der ikonischsten Filmwelten überhaupt. Und Gladiator (2000) zeigt, wie Epos funktionieren kann, ohne geschniegelt zu sein: Schmutz, Körperlichkeit, Wucht, aber mit klarer emotionaler Linie. Scotts Stärke ist Weltbau mit Rhythmus, nicht bloß Look. Dass er nie den Regie-Oscar gewann, ist deshalb so irritierend, weil sein Einfluss nicht in einem Trend steckt, sondern in der Art, wie modernes Kino überhaupt aussieht und atmet.

7. Quentin Tarantino (1963)

Am Anfang steht oft ein Gespräch, das zu lang dauert, zu harmlos wirkt und genau deshalb gefährlich wird. Spannung entsteht hier nicht durch Handlung, sondern durch Tonfall, Pausen und das Wissen, dass gleich etwas kippen könnte. Quentin Tarantino nutzt diese Technik konsequent, um Erwartungen zu unterlaufen und Kontrolle sichtbar zu machen. In Pulp Fiction (1994) zerlegt er klassische Erzählstrukturen, ohne seine Figuren zu verlieren, weil jede Szene über Rhythmus und Haltung definiert ist. Inglourious Basterds (2009) treibt dieses Prinzip auf die Spitze, wenn Dialoge zu Machtspielen werden und eine Pause bedrohlicher wirkt als jede Gewalt. Mit Django Unchained (2012) verbindet Tarantino Genrekino mit offener Wut, ohne sich hinter Ironie zu verstecken. Seine Regie ist sichtbar, manchmal provokant, aber nie zufällig. Sie kontrolliert Aufmerksamkeit und emotionale Temperatur mit erstaunlicher Präzision. Dass diese Form von Autorenschaft nie mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, wirkt weniger wie ein Versehen als wie ein Symptom dafür, wie schwer sich Preise mit Regie tun, die das Kino selbst infrage stellt.

8. Paul Thomas Anderson (1970)

Alles beginnt oft mit einem Raum, in dem zu viel passiert oder mit einer Stille, die kaum auszuhalten ist. Figuren reden aneinander vorbei, Blicke verhaken sich, und man spürt früh, dass hier nichts sauber aufgelöst werden soll. Paul Thomas Anderson interessiert sich nicht für Erlösung, sondern für Zustände, die sich festsetzen. In There Will Be Blood (2007) wird Macht nicht erklärt, sondern körperlich erfahrbar, durch Nähe, Härte und eine Regie, die keine Distanz anbietet. Magnolia (1999) wagt emotionale Überwältigung, ohne ins Beliebige zu kippen, weil jede Figur ernst genommen wird, selbst in ihren peinlichsten Momenten. Und Boogie Nights (1997) erzählt Aufstieg und Fall mit Energie und Melancholie zugleich, ohne nostalgisch zu werden. Andersons Filme fühlen sich geschlossen an, als hätten sie ein eigenes Nervensystem. Seine Regie vertraut Schauspiel, Rhythmus und Reibung. Dass ein so konsequentes Werk nie mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, wirkt weniger überraschend als entlarvend für ein Preissystem, das sich mit emotionalem Risiko schwertut.

9. Peter Weir (1944)

Oft beginnt es harmlos, fast freundlich, mit einer Idee, die sich leicht erzählen lässt. Und dann verschiebt sich etwas, leise, aber unumkehrbar. Genau darin liegt die Stärke von Peter Weirs Regie. Die Truman Show (1998) startet als clevere Prämisse und entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer existenziellen Frage nach Freiheit, Wahrheit und Kontrolle, ohne je laut zu werden. Der Club der toten Dichter (1989) erzählt von Selbstbestimmung und Anpassung, aber nicht als Parole, sondern als schmerzhaften Prozess, bei dem jede Entscheidung Konsequenzen trägt. Und Der einzige Zeuge (1985) verbindet Thriller und Charakterstudie, indem Nähe und Fremdheit ständig gegeneinander arbeiten. Weir inszeniert Gefühle nicht aus, er lässt sie entstehen. Seine Regie weiß genau, wann sie zurücktreten muss, damit ein Blick oder eine Pause mehr sagt als jede Erklärung. Dass diese stille Präzision nie mit einem Regie-Oscar belohnt wurde, passt fast zu einer Karriere, die nie um Aufmerksamkeit gebeten hat und gerade deshalb so nachhaltig wirkt.

10. Sergio Leone (1929)

Zeit wird hier gedehnt, bis sie fast schmerzt. Gesichter füllen das Bild, Stille bekommt Gewicht, und jede Bewegung wirkt wie eine Entscheidung. Sergio Leone denkt Kino nicht in Dialogen, sondern in Momenten. In Spiel mir das Lied vom Tod (1968) wird aus einem Western eine Oper aus Blicken, Musik und Erwartung, in der jede Pause Bedeutung trägt. Zwei glorreiche Halunken (1966) verbindet Zynismus und Humor zu einem dreckigen, epischen Abenteuer, das sich weigert, moralisch eindeutig zu sein. Für eine Handvoll Dollar (1964) etabliert dann einen neuen Ton, härter, ironischer und ikonischer, der das Genre nachhaltig verändert. Leones Regie macht aus Warten Spannung und aus Wiederholung Mythos. Seine Filme brennen sich nicht durch Handlung ins Gedächtnis, sondern durch Haltung. Dass ein derart stilprägendes Werk nie mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, zeigt, wie sehr Preise dazu neigen, Einfluss erst dann zu erkennen, wenn er längst selbstverständlich geworden ist.